› 白くまのほのぼの日記 (アルビノと共に生きる) › 母たちの神−比嘉康雄展へ行ってきました o(^∇^o)(o^ ∇^)o

› 白くまのほのぼの日記 (アルビノと共に生きる) › 母たちの神−比嘉康雄展へ行ってきました o(^∇^o)(o^ ∇^)o2011年03月02日

母たちの神−比嘉康雄展へ行ってきました o(^∇^o)(o^ ∇^)o

IZU PHOTO MUSEUM

http://www.izuphoto-museum.jp/

アクセスマップ

http://www.clematis-no-oka.co.jp/access/index.html

クレマチスの丘

http://www.clematis-no-oka.co.jp/main.php

11時に東京駅で合流そのまま新幹線で三島に向かい北口の3番バス停から出る無料シャトルバスに乗ってクレマチスの丘に到着後にチケットセンターでMUSEUMのチケットを手帳をつかい購入したら、なんと!通常ひとり800円のところを、2人で400円で購入できましたヾ(=^▽^=)ノ

本来なら、すぐMUSEUMへ行くところですが、お昼をいただいていなかったのでレストラン・日本料理テッセンで創作和風ランチをいただきました(*^_^*)

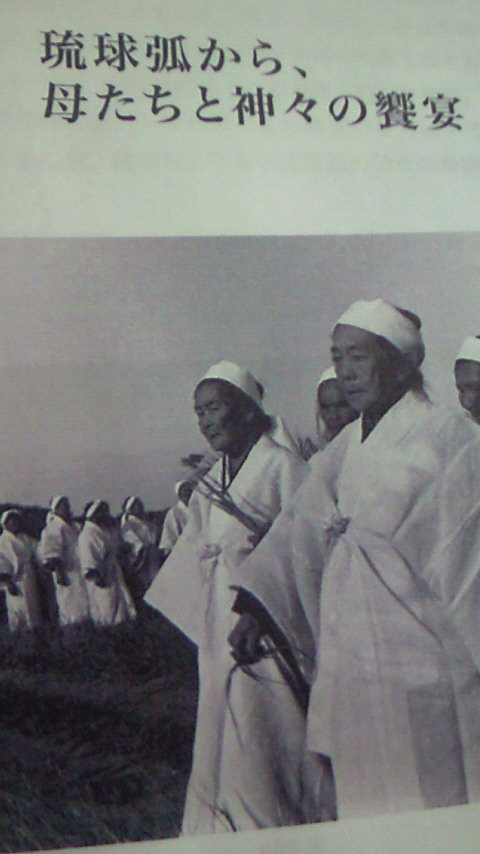

そして、いよいよMUSEUMへ、中に入ると比嘉さんの撮影した沖縄の海の水面に雲間より光が差し込んでいる神々しい写真からスタートしました゜+。(*′∇`)。+゜

写真に関して具体的に書いてしまうと行く方の楽しみがなくなってしまいますので書きませんが、リラさんは凄く感動され早速、手に凄いエネルギーを感じて感激していましたヾ(=^▽^=)ノ

実は、シャトルバスに乗車して写真展のポスターを見ただけで涙を流していたリラさんには物凄いエネルギーの波動を感じてしたようです。

リラさんいわく「写真は撮る人の思いや、その場の空気感、その場にいる人たちの思いまで一緒に切り取るので写真って凄いものなんですよ♪」とおっしゃられました。

この事は、自閉症で青年詩人の東田直樹さんも「写真から出てくる想いが強くて1枚だけでも凄く感じるので写真展の様に沢山の写真が一ヶ所にあるのは多くの思いが一気に迫ってくるので辛いです」とおっしゃっていましたが、そう考えますと写真とは見えるもの以外の、見えない部分まで一緒に切り取っていると言う事になります。

改めて写真の素晴らしさに気付きました。

写真展の構成は

第1章 神迎え(かみんけー)

第2章 神崇め(かみあがみ)

第3章 神女(かみんちゅ)

第4章 神願い(かみにがい)

第5章 神遊び(かみあしび)

第6章 神送り(かみうくい)

162点の素晴らしい写真展でした。

比嘉さんは著作の中で、こう言っています。

「母たちの神」を信じてこれを支えた女性たちがいたし、今もいるということである。

このような精神文化の祖型が残ったということはすばらしいことである。この母性原理の文化は、父性原理の文化がとどまることを知らず、直進を続けて、破局の危うさを露呈している現代を考える大切な手がかりになるであろう。

とおっしゃっています。

私も写真を見て島の女性たちが祭司を行う事の本当の意味が分かった気がしました。

実は今回の写真展では月曜日の平日と言う事と朝からの雨のおかげで、私とリラさんふたりきりで、MUSEUMを貸し切りでゆっくりと見る事ができましたo(^∇^o)(o^∇^)o

これは、きっと神様からの贈り物だったんですね゜+。(*′∇`)。+゜

そして最終の無料シャトルバスに乗り走ってすぐにリラさんが「リュックをロッカーに置いて来ちゃいました」と言うので、すぐ先のバス停で下車し歩いて戻ると、もう閉館する準備をしていましたが、事情を説明して取らせていただきました。

職員の方が「もう無料シャトルバスないですから、もしよろしければ、社員専用シャトルバスに乗って下さい」と言って下さって、次のバスの出発まで1時間があったので、リラさんが「石井さん♪せっかくだから遊歩道に行きませんか?」と言っていただいたので、ただ同じ場所で待っているもったいないので遊歩道を散策しながら吊橋まで行きました。

私たちが遊歩道にお散歩に行くと決めて建物から出た途端、パッタリと雨が止んでしまった?ので傘もささないで、ゆっくりと空気の綺麗な瑞々しい森の中をお散歩もさせていただきました。

写真展をリラさんに喜んでいただき「白くまハウスに来られる方々にも比嘉さんの写真を見てほしいと思います♪」と写真集まで買っていただきました。

今回、立ち寄った場所です。

<クレマチスガーデン・エリア>

・IZU PHOTO MUSEUM

♪レストラン♪

・日本料理テッセン

♪ショップ♪

・ブティック クレマチス

・フラワーショップ

比嘉康雄さんのプロフィール

神の島と呼ばれた沖縄・久高島をはじめ、島々に息づく“まつり”の世界。人々は昔から、海のかなたから神がやってくると信じ、神とのつながりを大切に生きてきた。そんな島の精神を記録し続けた人がいる。10年前に世を去った沖縄の写真家・比嘉康雄(1934−2000)。久高島・イザイホーや宮古島のウヤガンなど、いまでは失われた祭祀(さいし)を撮影、えもいわれぬ神々しさで、沖縄の心のルーツに深く迫ろうとした。

フィリピン生まれで終戦すぐ沖縄に引き揚げてきた比嘉は、高校卒業で警察官に。そこで民衆のデモに対峙(たいじ)、激動の沖縄を体感する。基地の島がもつ不条理と向き合うため、報道写真を目指す。しかし沖縄の人間として何を見つめなければいけないか、模索の末に、内的な写真世界を構築していく。独特の黒を使った陰影、写真集「生まれ島・沖縄」が出来上がった。

そんな比嘉の没後初の回顧展が沖縄で始まった。展示される「母たちの神」という162枚のシリーズ。比嘉が写真集にするため、亡くなる直前まで構想を練ったが、日の目を見ず封印されていたものだ。沖縄の不条理に向き合い、島々の祭祀にたどり着いた比嘉康雄。

沖縄に生きるとは何か、写真を読み解く作業がはじまった。

Posted by 白くま at 07:40│Comments(0)